山城の形跡を解説

会員研修(12月)

12月24日(土) 9:30~11:30 ひとまち交流館 第1会議室

城アラカルト 講師 山田久男

山城の形跡を解説

防御のために造られた堀切跡

※31名の参加がありました

12月25日(日) 10:00~12;00 アバンティ前集合

弘法大師を訪ねる (東寺界界隈)

1伏見稲荷大社御旅所 お稲荷様の立ち寄る場所

伏見稲荷のお神輿が収められる場所

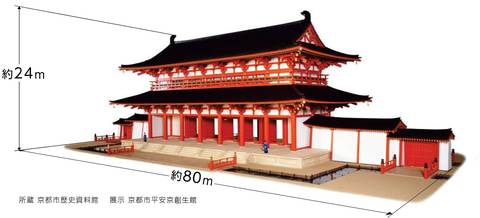

天長3年(826)11月、空海は多忙な高野山造営の合間をぬって、前年の講堂の建立につづき、空海は東寺にわが国初の自らの設計監理になる密教様式の五重塔の建設に着手しました。伝説では稲荷大神と出会って材木を頂いています。伏見稲荷大社の御旅所には4つの社殿があります。

左側から順番に下命婦社・上命婦社・稲荷社・大神宮が並んでいます。

奉安殿…稲荷祭の間、この「奉安殿」に5基の神輿が駐輿(おとどまり)されています。

舞殿 稲荷祭の日程…稲荷祭の日程は毎年異なります。はじまる日が年によって違う。稲荷祭の期間は毎年「4月20日に近い日曜日」から5月3日までとされています。

2西福寺 三宅清治郎が建てた「綜芸種智院蹟」

綜芸種智院は弘法大師空海が平安時代、天長5年(828)、公卿「藤原三守(ふじわらのただもり)」から「左京九条邸」を寄進されて創設した私設の学校です。2町の敷地に5棟の建物があったそうです。そこで「空海」が天皇、大臣、公卿、仏教界の高僧らをはじめ、広く世間に支持・協力を呼びかけて実現したのが、日本で初めての私立学校である「綜芸種智院」でした。

イオンモール京都と南側の九条弘道小学校の間に位置すると伝わっています。

3石上布留社(いそのかみふるしゃ)

阿刀氏の祭壇として祀られてきました。創祀や変遷は不明なのですが、823年から続いているとする。

この地は「空海」の母方の実家であった「阿刀氏」の屋敷跡だそうです。阿刀氏は「物部氏(後の石上氏)」と同祖伝承を有しています。

「阿刀氏」の中に「阿刀大足(あとのおおたり)」という人がいました。奈良時代から平安時代の学者で「空海」の母方の叔父です。「空海」の父は「佐伯善通」でその実弟である「大足」が阿刀氏に婿入りし、「空海」の母である「阿古屋」の妹と結婚して阿刀氏を継ぎました。

若き「空海」は「阿刀大足」を頼って上京し、大足から「論語」はもとより、「孝経」、「史伝」、ひいては「中国語」まで習い、大足の援助をうけて入唐したそうです。石上神社の石票に注目、「稲荷神社」と刻まれています。

4、観智院(かんちいん) 東寺の塔頭

真言宗の教えである真言密教の経典が多数所蔵されているため、「真言宗の観学院(かんがくいん)」とも言われています。

1359年に、真言宗の学僧であった杲宝によって創建されました。

東寺の歴史を記した「東宝記(とうぼうき)」という記録書は、現在国宝に指定されています。

5、善女大龍王社 弘法大師と西寺の守敏との雨乞い対決

弘法大師の勝ち、善女龍王の応援

6六孫王神社 清和源氏発祥の地

六孫王大神(ろくそんのおうおおかみ) 源経基(経基王)を指す。経基は清和天皇第六皇子の貞純親王の子で、天皇の孫であることから「六孫王」と称される。創建は経基の子の満仲で、名刀膝丸と鬼切丸を作製した人。

○天照皇大御神(あまてらすすめおおみかみ)

○八幡大神(はちまんおおかみ)

鎌倉時代には、暗殺された源実朝の菩提を弔うため、妻の本覚尼がこの地に遍照心院(大通寺、通称は尼寺)を建立し、当社はその鎮守社とされたという。その後は戦乱などにより社殿を失い、経基の墓所だけが残されました。

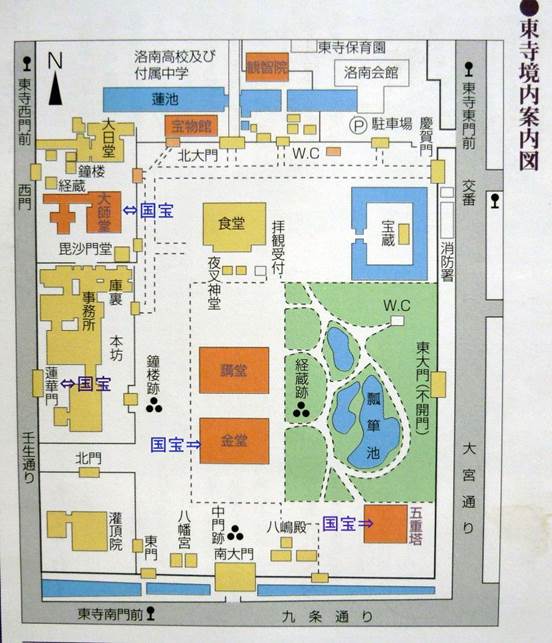

東寺の境内案内図

7東寺(教王護国寺) 空海が弘仁14年に嵯峨天皇から賜る

大師堂 国宝 弘法大師の住居 像は康勝作と言われ、毎朝生身供

食堂 夜叉神堂

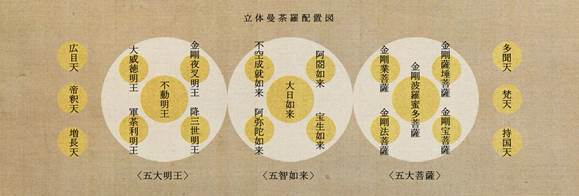

8講堂

国宝 焼失・地震倒壊・慶長3年北政所が修理

金堂、 焼失後、豊臣秀頼の寄進

金堂 薬師三尊

金堂の中央にご本尊の薬師如来、その両脇に日光菩薩と月光菩薩が並んでいます。現在の仏像は桃山時代に再興されたものです。

五重塔5代目 寛永21年に徳川家光が再建 55m

宝蔵 校倉造(国重文)平安時代後期の再建、

東大門 不開門 足利尊氏がこもり合戦 矢傷あり

南大門 明治28年 蓮華王院(三十三間堂)の西門を移築

灌頂院-後七日御修法 国家安寧を願う

八島社-弘法大師が五重塔の建築祈願

9蓮花門

国宝 弘法大師が高野山へ、この門から出発する。

1902年(明治35年)4月17日に国の重要文化財、1952年(昭和27年)11月22日に国宝に指定されました。

鎌倉時代初期の1191年(建久2年)に北面の武士だった文覚人(もんがくしょうにん・遠藤盛遠(えんどうもりとお))が再建しました。

参考 南無大師遍照金剛「南無」は「私は帰依する」を意味しており、「南無大師遍照金剛」の7文字で「弘法大師空海に帰依する」の意味になります。 「遍照金剛」は空海の灌頂名(かんじょうめい)であり、大日如来の別名でもあります。

10羅城門跡 平安京創設とともに建設、弘仁7年、天元3年の大風で倒壊

11、矢取地蔵 神泉苑の雨乞いで勝った空海に矢が射かけられたが、身代わりになる 地蔵に矢傷あり

※ 30名の参加がありました。