宝筐院

平安時代に白河天皇の創建された臨済宗の寺院。正平三年・貞和四年(1348)正月、楠正行は四条畷の合戦で高師直の率いる北朝の大軍と戦い討ち死し(23歳)、住職の黙庵はその首級を善入寺に葬りました。後に黙庵から聞いた足利義詮は、正行の人柄を褒め称え、その傍らに葬るよう頼む。寺名は足利義詮の戒名に因んで宝筐院に変わる。足利義詮と南朝の武将楠木正行(小楠公)首塚が並んでいます。

清凉寺

仁王門は1776年再建、楼上は十六羅漢、金剛力士像は室町時代作で、前は愛宕街道。

◎源融公墓 紫式部の『源氏物語』の主人公光源氏のモデルといわれます。

・嵯峨天皇(右側)・檀林皇后(左側)塔

・奝然(ちょうねん)の墓 東大寺の三論宗の僧。俗姓は藤原氏。藤原真連の子。

◎阿弥陀堂 源融の山荘・棲霞観(せいかかん)を棲霞寺と改めています。清凉寺阿弥陀堂は源氏物語光源氏のモデルの源融が建立した棲霞観を偲ぶ唯一の建物と云われ、幾度かの災火を蒙り、現在の建物は文久三年(1863)に再建された。嵯峨光仏と称される阿弥陀如来像は、源融を模して刻まれたという。国宝阿弥陀如来坐像・両脇侍座像は、霊宝館で釈迦如来像の五臓六腑とともに春秋に一般公開される。

◎本堂元禄14年(1701)五代将軍綱吉の発願で再興された。当寺の本尊釈迦如来像摸刻像は、東大寺の僧、奝然(ちょうねん)が、中国の五台山の仏跡で心打たれた釈迦栴檀瑞像(せんだんずいぞう)を仏師に摸刻させたのは、寛和2年(986)、元はインドで釈迦の弟子優墳王(うでんのう)の作 で、釈迦37歳の姿で中国では慶聖禅院に置かれていた。 そして日本へ伝来し「三国伝来の釈迦像」と謂われ、「生身(しょうじん)の釈迦」(像高160cm)は、釈迦如来像の胎内には、妙禅師の尼僧が作ったと云われる五色の絹製の国宝五臓六腑が納められており、内臓模型としては最古であり、霊宝館に展示されている。

◎豊臣秀頼首塚 大坂城三の丸から発見された頭蓋骨1980年(昭和55年)に行われた大坂城三の丸跡の学術調査で、発掘現場から豊臣秀吉の三男の豊臣秀頼公のものと思われる頭蓋骨が出土した。秀頼公が清凉寺の再興につくした由縁の清凉寺に首塚が造られ納められた。

◎嵯峨薬師寺 生の六道(小野篁の地蔵菩薩・嵯峨帝の像)平安初期の弘仁9年(818年)、世に蔓延する悪病を憂慮した嵯峨天皇が、弘法大師に薬師如来の彫刻を命じ、一刀三礼して神護寺で作った。

・船上阿弥陀三尊像 恵心僧都が清凉寺に参篭すると紫雲から船の三尊を見て彫刻。・付近にあった福正寺(廃寺)の遺仏の地蔵菩薩像や小野篁像も安置している。

・「生六道(しょうのろくどう)」と称された福正寺は、小野篁が六波羅珍皇寺から冥土へ行き帰り着いたところと伝え、その出口という。

・「嵯峨お松明式」は、お釈迦さまの涅槃会(3月15日…釈迦涅槃の日)

◎狂言堂 謡曲「百萬」狂言…大念仏狂言融通念仏との結びつきができたのは、弘安2年(1279年)以降のことである。この年、大念仏中興上人と呼ばれる円覚が、当寺で融通念仏を勤修している。

夕霧太夫遺跡

生家が清凉寺塔頭地蔵院の檀家。夕霧太夫(本名:てる)は、京の島原および大坂の新町にいた太夫。歌・俳諧・茶・華・琴・三味線・踊り・書道など諸芸に通じていた。吉野太夫・高尾太夫らと寛永三名妓の一人。嵯峨釈迦堂清凉寺西門のほとりに生まれ、1678年に27歳の若さで没した。

慈眼堂

百人一首の藤原定家・為家 定家の念持仏

愛宕道に建つ御堂。堂内に藤原定家の念持仏と伝わる千手観音立像が安置され、現在は中院町の町会所としても使われており,嵯峨野の歴史・文化を伝える貴重な建物です。

中院の為家墓地

実信房蓮生(れんしょう)俗名は宇都宮頼綱で藤原定家とも親交があった。

嘉禎元年(1235)5月、蓮生が山荘の障子に貼る色紙の執筆を定家に依頼し、後世、後鳥羽、順徳両天皇の作品を加えて「小倉百人一首」として完成した。

・厭離庵(指さし) 本堂には上宮太子御作の如意輪観音、本堂前に定家塚…供養塔がある。

嵯峨村雲別院・豊臣秀次塚

1596年、豊臣秀吉の姉・瑞龍院(日秀尼)が、高野山で自害した実子・豊臣秀次の菩提を弔うため第107代・後陽成天皇(在位1586-1611)により村雲の寺地と瑞龍寺の寺号を拝領し寺領1000石を贈られ尼門跡になる。後に西陣へ移転し、現在は近江八幡に移転した。

壇琳寺・祇王寺・滝口寺

檀林皇后が815年に建立したが、廃絶。現在の寺は直接関係ない。

※西福寺に九相絵図(檀林皇后が朽ちていく様を描いた絵)は東山六波羅蜜寺の横にあります。

・祇王寺(指差し)平清盛の寵愛を受けた白拍子祇王は仏御前に寵を奪われ、母と妹と往生院に住まうが、やがて捨てられた仏御前と4人で念仏三昧の生活を送る。

・滝口寺(指差し) 滝口武者斎藤時頼と建礼門院の侍女横笛の悲恋・悲話。また『太平記』巻二十に後醍醐天皇の勾当内侍は、戦死した新田義貞の首の菩提を弔う。

二尊院

承和年間(834~847)に嵯峨天皇勅許で建立。

本尊は木造釈迦如来立像と木造阿弥陀如来立像の2尊像に由来する。法然廟や角倉了以・吉田宗恂(弟)など一族の墓があり、定家の時雨堂 「小倉山 しくれの頃の 朝な朝な 昨日はうすき 四方の紅葉」もあったという。

総門は元・伏見城の薬医門を角倉了以が移築

向井去来墓地

西行井戸(西行法師が嵯峨野で使ったという井戸)

・小倉餡発祥の地 820年和三郎 空海が小豆 御所から砂糖 小倉の里に和三郎という菓子職人がいて亀の子せんべいを作っていたが、809年に空海が中国から持ち帰った小豆の種子を栽培し、それに御所から下賜された砂糖を加え、煮つめて餡を作り,これを毎年御所に献上した。

・有智子内親王の墓 嵯峨天皇代8皇女 初代の賀茂斎院、源融の17歳年上

・落柿舎 向井去来の営んだ庵「落柿舎」は、「柿ぬしや こずえはつかき あらしやま」この句が落柿舎の由来となった。40本の柿の実を買っていった商人が、一晩の嵐で実が落ちたエピソードが下地。

野宮神社

六条御息所 斎宮

斎宮とは天皇の代替わりごとに未婚の皇族女性が選ばれ、伊勢神宮に仕える。飛鳥時代から南北朝まで、六百年間、六十人以上の皇女が斎王となった。

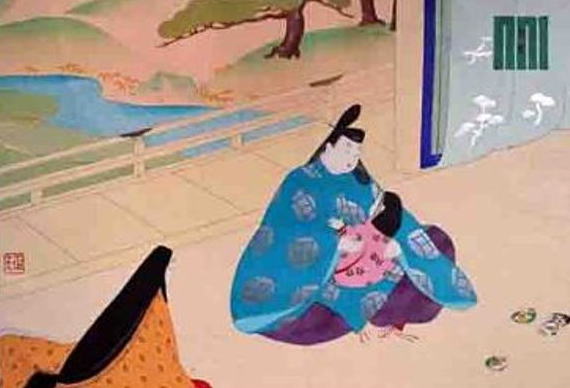

『源氏物語』「賢木」の巻で光源氏が六条御息所を訪ねた野宮といわれる。

・黒木の鳥居 樹皮がついたままの鳥居、極めて原始的で日本最古形、本来はくぬぎ。

・野宮竹 真竹、丈が長く、節が低く、葉が長いのが特徴

・小柴垣 柴を重ねててならべ、割竹でとめた形、延喜式の規定に基づく

竹林の小径

史

野宮神社から天龍寺北門を通り大河内山荘へ抜ける約400メートルの道。 手入れされた竹林が道の両脇に続く、京都を代表する観光名所。 平安時代には貴族の別荘地

・天龍寺(指さし) 夢想国師が暦応2年(1339)に開いた臨済宗天龍寺派の大本山。足利尊氏が後醍醐天皇の霊を慰めるため創建し、室町時代には京都五山の第一位。

・大河内伝次郎別荘 1931年から30年の歳月をかけ俳優大河内伝次郎が造る。

・津崎村岡局像 篤姫の養母、西郷隆盛を援ける。島津斉彬の養女篤姫が徳川家への輿入れに、村岡局が近衛家で養母を務める。

・角倉了以像 安南国と朱印船貿易、大堰川・高瀬川の開削

角倉了以は、戦国時代から江戸時代初期にかけての京都の豪商。諱は光好。

朱印船貿易の開始とともに安南国との貿易を行い、私財を投じて大堰川と高瀬川を開削した。

京都三大銅像 三条の高山彦九郎 円山の坂本龍馬

大堰の邸

『源氏物語』松風で光源氏の明石の君が住む 明石入道の京の屋敷だった設定

桓武天皇の大堰(おおい)離宮跡

発掘調査では、平安時代前期の遺物を伴う園池跡が見つかり、桓武天皇が度々行幸された大堰離宮跡である可能性が高い。