賀茂川と鴨川

高野川と合流する出町の鴨川デルタより北を「賀茂川」、南を「鴨川」と呼ぶことが多いが、河川法上はどちらも「鴨川」で、江戸時代の絵図を見ると混同して命名されている。賀茂氏の氏神である上賀茂神社と下鴨神社の神社名が「賀茂」と「鴨」に使い分けられていることに合わせて合流点より上流を賀茂川、下流を鴨川と呼び、総称を鴨川としたのではないか。

北区雲ヶ畑の桟敷嶽山中に源を発し、伏見区下鳥羽で桂川に合流する長さ約33kmの一級河川である。勾配1/200の急流なのであばれ川とも呼ばれ、白河法皇をして「賀茂河の水、双六の賽、山法師、これぞ我心にかなわぬもの」と言わしめ、天下不如意の第一に鴨川の水をあげた程鴨川の水とは長い戦いの歴史があった。

夏の風物詩である納涼床や出雲の阿国の歌舞伎といった特有の文化が生まれたのもこの鴨川からである。

出町と出町柳

【出町】

洛北大原辺りから街に出てくる所、又は京都の町を出る所という意味でつけられたらしい。出町とは江戸時代から今出川一帯を指す地名で、出町今出川上ルより後藤町を挟んで出雲路神楽町までを言う。この町は小さく6カ町に分立していたが、明治2年に青龍町と名付けられ完全に1カ町となった。青龍というのは4神(しじん)の一つで東を守護する神であるが、この地が皇城の東に位置する所から名づけられた。(北−玄武、西−白虎、南−朱雀)現在は南北の青龍町に別れている。この地は若狭から鯖を運んだ鯖街道の終着点であり、古くからの交通の要衝として栄えた。

【出町柳】

出町柳はもともと京阪叡山電鉄の駅の名前で、地名ではない。当駅周辺が柳の辻という地にあるので、対岸の出町と二つの地名を合わせて駅名とした。

尾上松之助の胸像

尾上松之助(本名中村鶴三1876〜1926)は幼少から舞台に立ち、一座を率いて岡山市を中心に旅興行をするうち、牧野省三にその身軽いケレン(派手な演技)を買われ、京都の横田商会撮影所に招かれる。「碁盤忠信」(明治42)に映画初出演を果たし、以後英雄、豪傑、立ち廻り、忍術ものなど多数の牧野監督作品に出演し、時代劇映画の俗っぽい楽しさを一般に広めた。時代劇の故郷ー日本のハリウッドとして全国的に京都が発信したものの一つである。大きな目をぎょろりと睨みすえる所から、「目玉の松ちゃん」の愛称で親しまれてきた。大正14年、氏は社会福祉事業資金として多額の資材を府に寄付され、府は氏からの寄付金をもとに南区に、低所得者を対象にした小住宅20戸を建設した。この住宅の入居者は、資力が回復すると新たな入居者と交代することから「出世長屋」の異名がつけられた。

その後、小住宅は民間に払い下げられたが、府では氏の功績をたたえ名前を後世に残すため、昭和41年に胸像を建立し、その功績を今に伝えている。

鯖街道口の石碑

鯖街道は若狭国などの小浜藩領内(現在の福井県嶺南地方に該当)と京都を結ぶ街道の総称。狭義では福井県小浜市から三方上中郡若狭町三宅を経由して出町商店街に至る若狭街道を 指し、広義では現在の嶺南から京都を結んだ街道すべてを鯖街道と呼ぶ。

若狭湾で獲れた生鯖を塩で締め、陸送する方法が取られ、丸一日を要した。京につく頃には塩加減が丁度よい具合に熟れて食べ頃となり、押鮨の絶妙な味は今日なお祇園いづうなどに承伝されている。鯖以外では、はも、グジ、キス、カレイ、昆布、菜種油、米、木炭など。オバマ市いずみ商店街アーケードの路面には「鯖街道起点」のプレートが埋められている。終点は出町商店街。2015年文化庁は日本遺産の最初の18件の一つとして「海と都をつなぐ若さの往来文化遺産群〜御食国若狭と鯖街道へ」を選定し同年日本遺産として認定した。

ふたば・桝形商店街

枡形通(大正以前は出町通と言われていた)の由来は、この付近で通りが城郭建築に見られる「枡形」構造をしていたことによる。

枡形商店街は枡形通にある全長164mのアーケード街で、44店舗(食料品店、飲食店等)のほか映画館出町座もある元気で面白いエリアである。有名な豆餅の出町ふたばは8:30am開店で、早朝からタクシーを乗りつけ購入する観光客もいるそう。9:00からは阿闍梨餅が1個から買えるお店もオープンする。出町は若狭湾で獲れた鯖を京都に運んだ所で、食品だけでなく様々な物資や人、文化が交流し出逢う場所であった。買った鯖寿司を鴨川で食べるもよし、おしゃれカフェでスイーツを食べるもよし。ジビエ料理の店も近くにある。

みそそぎ川取水口

明治末期の鴨川改修で納涼床が置かれていた中州が消滅し、困った先斗町など地元の要請で堤防のそばに新たな水路(みそそぎ川の原形)が作られた。昭和10年の鴨川大洪水後の鴨川河川工事整備工事(昭和11年~22年)で、現在のみそそぎ川が完成した。みそそぎ川は、賀茂大橋西詰下がるに取水口があり、西岸を暗渠で流れ始める。二条大橋の上流で地上に出て鴨川と併行して流れ、再び五条大橋の手前で鴨川と合流している。距離は3.2㎞(地上部分2.2㎞)。みそそぎ川は納涼床を出すためのもので、区間も川沿いに飲食店が立地する二条大橋から五条大橋に限られる。

復元車道

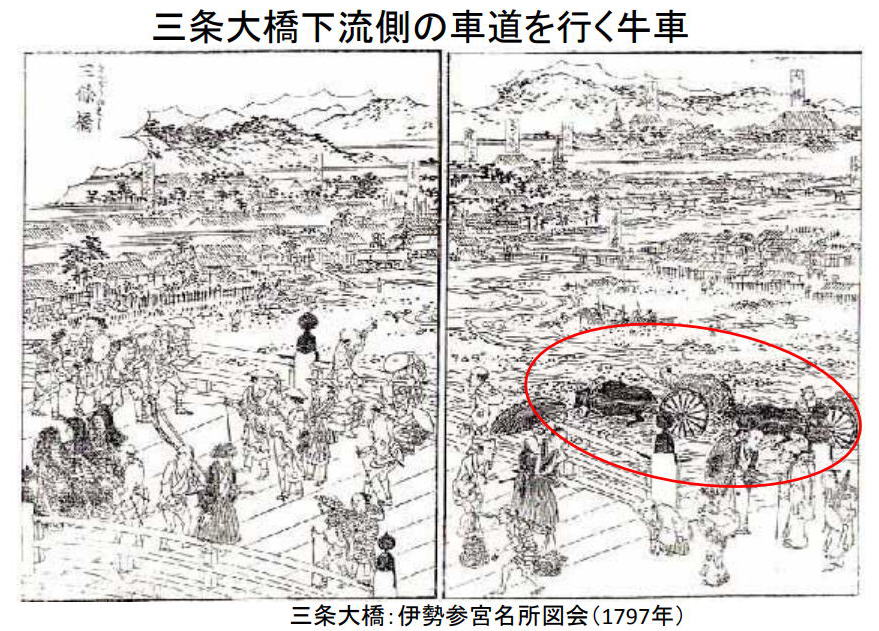

京都市街に掛かる交通量の多い橋では、重い牛車が渡ると橋を傷める恐れがあるため、橋は人馬専用で、牛車は橋を渡らずに川の流れの中を渡ることになっていた。そのために車道には街道と同様牛車がスムーズに進めるように車石が敷かれていた。

幕末まで仮橋であった荒神橋では特に橋を保護する必要性があり、橋西詰下流に京都市によって復元された「車道」がある。大雨の時以外、鴨川は今よりもっと水深が浅く、川床にも車道が敷かれていた。

山紫水明処

「山紫水明」は、日に照りはえて山が紫に見え、川が清らかに流れること、美しい山水を表す言葉で京都の形容詞ともいえる。江戸時代の儒学者頼山陽は、文政5年(1822)から没するまで11年間を東山三十六峰(※1)を眺めることができる鴨川のほとり(丸太町橋西詰上る)に居を構え、その書斎を山紫水明処と名付けた。山陽を慕い多くの文人墨客が訪れ、幕末に尊王攘夷派の志士の精神的な支えとなった「日本外史(※2)」をここで完成した。明治維新に影響を与えた人物が住んだ場所として国の史跡に指定されている。

女紅場跡

女紅場 (にょこうば)は、明治初期に存在した女子教育機関の一種で、「女紅」とは、女子の裁縫・手芸・染色など女性による手芸を意味する。女紅場は、1870年代に女子に対して読み書き算盤や裁縫・手芸を教えた所で、明治5年(1872年)4月、日本で最初の女学校として、新英学校女紅場が上京区土手町通丸太町下ルに設立された。石碑には、「女紅場ハ京都府立京都第一高等女学校創立当初ノ名称ニシテ明治五年四月十四日旧九条家河原殿ニ開設セル者ナリ」とあり、五摂家のひとつであった九条家の河原町別邸を利用して開設された。当初は英国人イーバンス夫妻を教師に招き、華族・士族の子女を対象に英語と女紅を教える学校であった。その後、新英学校女紅場と改称し、同7年に英女学校女紅場、のちの京都府立京都第一高等女学校を経て戦後に鴨沂高校(おうきこうこう)となった。

女紅場では、新島八重が兄山本覚馬の薦めに従い、教員として明治5年から3年間小笠原流礼法と養蚕を教えている。

石碑には「本邦高等女学校之濫觴 女紅場址」とあり、濫觴(らんしょう)とは、孔子の言ったことばで物事のはじまりを意味する。

木戸孝允旧邸

職員会館かもがわ会館内に木戸孝允旧邸が建っている。もとは近衛家の別邸で、明治以降近衛家が東京に転居したことにより、木戸孝允が当時の京都府知事・槇村正直を通じて買い取ったもの。当時の敷地は鴨川から土手町通りまであり、現在のかもがわ会館の6倍ほどあった。

1869年に京都別邸とし、1877年1月、明治天皇の行幸に伴い孝允は入洛。その後、胃腸の持病により倒れ、5月6日孝允は危篤に陥る。妻・松子は東京を発ち、5月10日京都に着き、別邸で木戸の看病を続けた。5月19日、京都滞在中の明治天皇が見舞っている。当時民間人の見舞いに天皇が出向かれる事は異例の事であり、それを示す石碑が残っている。しかし、木戸孝允は同月の26日にこの別邸で生涯を閉じた。享年44歳。

その後、子の忠太郎の住居となる。忠太郎は木戸孝允と妻・松子の養子で、実母は松子の妹。その後邸内の建物の大部分は、国語学者で広辞苑を編纂した新村出(しんむら

いずる)が譲り受け、北区小山に移築された。現在の一棟は、京都市職員厚生施設になっている。

琵琶湖疏水合流点

鴨東運河(琵琶湖疏水)は南禅寺船溜まりから鴨川に至る全長約1.8kmの運河で、第一疏水や疏水分線と同じ1890年に完成した。途中に1914年4月に運転を開始した夷川発電所があり、北岸には美術館や平安神宮が建ち並ぶ。春には10石舟の遊覧船が満開の桜の下を運航し、多くの観光客でにぎわう。

鴨川との合流点で直角に南下し、1892年に工事を開始し、1894年9月完成した全長8.9km鴨川運河となる。

二条大橋下の洛中洛外図

鴨川の二条大橋西詰の橋の下に『上杉本 洛中洛外図屏風』の写真パネルが設置されている。上杉本は1574年に織田信長が上杉謙信に贈った狩野永徳の作品と伝えられるもので、現物は、米沢市上杉博物館が所蔵し、国宝に指定されている。写真パネルは、平成24年度より京都府が鴨川に架かる橋の下の空間を利用して京都の歴史・文化などの魅力を発信するため「鴨川ギャラリー」として整備したもののひとつ。

「鴨川ギャラリー」には、下記のものが設置されている。

出雲路橋 洛東洛西洛南洛北京名所交通図会 洛北

葵橋 葵橋と市電、

出町橋 賀茂祭図屏風 雪堂(左隻)

賀茂大橋 平安時代の京都、現在の京都

丸太町橋 平安記年祭行列図

二条大橋 国宝 上杉本 洛中洛外図屏風

御池大橋 鴨川遊楽図屏風

四条大橋 皇都祗園祭礼四条河原之涼

高瀬川源流取水口

1614年、角倉了以・素庵父子によって、京都の中心部と伏見を結ぶ全長約11㎞の高瀬川が開削された。現在は、がんこ二条苑の庭園を経由する形で鴨川から分流したみそそぎ川から取水している。

島津製作所創業記念資料館

島津製作所の創業者初代島津源蔵(1839~94年)は1875年この地に島津製作所を設立した。源蔵はすぐ北側にあった化学技術の研究・教育、および勧業のための理化学工業研究所である舎密局(せいみきょく。舎密はオランダ語のchemie(「シェミー」=化学)に対する当て字)に足しげく通い、ドイツ人教師ワグネルから化学技術を学び、真空ポンプや避雷針などを次々に製品化していった。

なお、島津製作所は薩摩藩の島津家と同じ「島津」の姓と丸に十の字の島津家の家紋を社章としているが、島津源蔵は、薩摩藩の島津家との血縁関係はない。薩摩の島津義弘(1539~1619年)が、京都の伏見から帰国の途上に豊臣秀吉から新たに拝領した播州姫路の領地に立ち寄った際、

島津源蔵の祖先井上惣兵衛が領地の検分などに尽力し、その誠意に対する感謝の印として、義弘から島津の姓と丸に十の字の家紋を贈られたと伝わる。

がんこ高瀬川二条苑

1611年頃に、豪商・角倉了以が自ら開削した高瀬川の源流に別庭を設けたことに始まる。明治に入り元勲・山縣有朋がその別邸として第二無鄰菴を建築した。その後第三代日本銀行総裁である川田小一郎など、名だたる資産家に受け継がれてきた。

街中ながら広大な日本庭園があり、東を流れる鴨川の分流・みそそぎ川の水が庭園の池に流れ高瀬川へと注ぐため、高瀬川源流庭苑と呼ばれている。江戸時代に小堀遠州が茶庭を作庭し、明治時代には七代目小川治兵衛が手を加えるなど、家主の嗜好に合わせて少しずつ変化をしてきたものの、角倉了以の時代に造られた原形を留めており、在りし日の姿を偲ぶことができる。

一之舟入

高瀬川は、慶長年間に、角倉了以が物資輸送のために鴨川の水を引いて開いた運河である。川幅約8m、二条から伏見まで全長11km余りで、二条と四条の間に9ヵ所の船入が作られた。船入は、荷物の積みおろしや方向転換のための掘割で、唯一現存する「一之船入」は国の史跡として保存されている。一之船入は高瀬川の舟運の起点となった場所で、近くにある木屋町は木材屋が並んだことが名前の由来となっている。高瀬川は、水深は約30㎝と非常に浅かったので、物流には底が平らで喫水の浅い高瀬舟が使われ、その舟の名が高瀬川の名の由来となっている。

川沿いの道は、曳子(舟曳き人夫)が高瀬舟を人力で曳いて歩くための曳船道の名残である。高瀬川の舟運は、明治27年に琵琶湖疏水(鴨川運河)が通じると利用量が減少し、大正9年に廃止となった。 一之船入以外の二之船入(押小路通と御池通の間)〜九之船入(四条大橋近く)は大正時代までに埋め立てられた。舟運の廃止とともに、高瀬川を埋め立て、京都市電木屋町線を拡幅する計画が生まれたが、市民の反対により実現せず景観が残された。 現在の高瀬川は,昭和7年の改修工事で鴨川からの取水口が暗渠となっている。また、十条より南、竹田に至るまでの2.8kmは、旧時の流れと異なり新高瀬川となっている。

佐久間象山・大村益次郎遭難の碑

大村益次郎は幕末四境戦争(第2次長州征討)・戊辰上野戦争で実戦指揮をし、勝利の立役者となった軍略家で、維新後は藩兵の解体や帯刀の禁止、徴兵制度採用など軍制改革を推進し、後に「日本陸軍の父」と称された。また、医師、西洋学者の肩書も持つ異色の存在でもあった。

益次郎は1825年(もしくは1824年)周防国(現山口県)の町医者の家に生まれ、妻の実家の村田家を継いだ後、緒方洪庵の適塾で蘭学を学び塾頭にまで登った。1853年宇和島藩、その後講武所教授として幕府に出仕。1860年萩藩士となり、四境戦争には石州口軍事参謀として幕府軍を撃破、上野戦争では討伐軍を指揮し、わずか1日で彰義隊を鎮圧した。維新後、軍制改革に取り組む中、1869年9月4日、三条木屋町上ルの旅館で不平士族に襲われ負傷し、大阪の病院で療養中に死亡した。享年45才。

佐久間象山は信州松代藩士で、幕末の先駆的思想家。ペリーの来航以前から洋式軍艦を備え、海岸に大砲を設置することなどを献言し、後、単に開国するだけでなく、西洋の文物を積極的に取り入れ、日本の国力を強化して西洋諸国に対抗できるようにするべきだ、と主張した。また、梁川星巌・藤田東湖・渡辺崋山らと交わり、勝海舟・吉田松陰・橋本左内・坂本龍馬・河井継之助ら多くの俊才を教育した。

象山は1864年、一橋慶喜に招かれて京に向かい、公武合体と開国を勧めた。同年7月11日、三条木屋町で攘夷派志士により暗殺された。享年54。象山は人と妥協することなく、驕慢でいたずらに敵をつくることが多かった。そのために功績の割には知名度が低いままになったのではと考えられている。

明石博高の療病院跡

療病院は府立医科大学附属病院の前身で、京都の近代化を推進した明石博高が寺院や市民の寄付を募り、1872年に創設した病院。市中の医者や薬屋の他に花街の芸妓も協力したと記録されており、府民の力で建てられた府民の病院であったとされる。

9月にこの地(木屋町二条)にてドイツ人医師らによる診療が開始され、11月に青蓮院に移り、外国人医師による日本人への医学教育も行われるようになり、療病院は京都の近代医学の拠点となった。1877年に河原町通広小路へ移転、1903年、府立医学校が府立専門学校(現府立医科大学)に改編された時に同校の附属病院となった。

療病院を創設した明石博高は、1839年に京都の薬種商の家に生まれ、漢学に加えて西洋の医学や科学を学び、1870年、府に出仕。明石は、参事から府知事となった槇村正直と府顧問の山本覚馬の下で京都舎密(せいみ)局(府が設立した理化学研究所)や療病院の設立など、近代化策を矢継ぎ早に推進した。府知事が北垣国道に代わった1881年に官僚を辞した後は、1883年に私立病院「厚生病院」を設立し、院長を務めた。当時の記録に「明石と2人の医師は無給で、明石が診療費は患者の貧富があるので『その人の適宜に任す』」とした、献身的な明石の人物像が伝わる逸話が残されている。厚生病院は1887年に廃止されたが、明石はその後も市井の医師として活動。70歳でその生涯を終えた。

高瀬川の堰き止め石

高瀬船往来のため木の板をはめ込んで水位を調節した堰止めの石があった場所を示す石標。

一辺約15cmの四角柱で、左右両岸の石には「コ」、中央の石には「H」型の溝がある。

高瀬川は深さ30㎝程度と浅く、船は荷を満載すれば沈むため、堰で水位を上げることで舟底をこすらずに通り抜けることができた。高瀬舟が往来していた当時、この溝に木の板をはめこんで水位を調節したとされる。

三条大橋西詰の寛文新堤石垣

1670年(寛文10年)、五条大橋から上流の御園橋まで東西両岸7.5kmの区間に寛文新堤が設けられ、それまで河原であった御土居との間が新たな市街地として開発された。堤防の高さは西岸が3.6mあったが、東岸はその半分の1.8mしかなく、洪水が起こった時に意図的に人口の少ない東岸にあふれさせるようにしていた。

三条大橋西詰の上流側、下流側、先斗町東側の堤防に寛文新堤の石積み跡が残っている。上部の大きい石積みが寛文新堤、下部の小さい部分は昭和10年の京都大水害以降に作られた石積みである。また、先斗町から四条通を越えた東華菜館西側には、寛文新堤の名残りの西石垣通(さいせきどおり)という通り名が残っている。

車道跡

江戸時代、京都近郊の三条通や竹田街道、鳥羽街道などには人や馬の通る人馬道とは別に、牛車専用の車道(くるまみち)という軌道が人馬道より一段低い所に敷かれていた。牛車の重量は荷物を積み込むと900kg近くあり、雨が降ってぬかるんでも車輪がめり込まないように、車道には車石(くるまいし)が敷かれていた。車石とは、牛車の車輪の幅にあわせて道路にレールのように2列に敷設された凹状の舗石のこと。

車石に関しては一昨年11月のウォーク「逢坂の関から山科奈良街道へ」で紹介したが、京都市街に掛かる交通量の多い橋では、重い牛車が渡ると橋を傷める恐れがあるため、橋は人馬専用で、牛車は橋を渡らずに川の流れの中を渡ることになっていた。そのために車道には街道と同様牛車がスムーズに進めるように車石が敷かれていた。江戸時代の賀茂川筋明細絵図(1708-11年)や都名所図会(1780年)、花洛名勝図会(1864年)には主な橋の横を通る車道が描かれている。

瑞泉寺(豊臣秀次一族慰霊碑)

1611年に角倉了以が豊臣秀次とその一族の菩提を弔うため建立した浄土宗西山禅林寺派の寺院。秀次は、豊臣秀吉から関白の位を譲られ聚楽第に居住したが、謀反の疑いをかけられて1595年に高野山で自刃させられた後、その子供5名と妻妾34名の計39名の一族が三条河原の南西詰めで処刑された。瑞泉寺に伝わる絵縁起によれば、一族の遺骸を埋葬した処刑場の地には大きな塚が築かれ、塚の頂上には秀次の首を納め「秀次悪逆塚」と刻した石塔を据えて往来人への見せしめにしたと伝わる。その塚があったとされる場所に瑞泉寺の本堂が建てられている。

16年後の1611年、角倉了以が高瀬川の開削の際に荒廃した塚と石塔を発見して心を痛め、碑面から「悪逆」の2字を削り新たに墓域を整備して墓碑を立て、側に一宇を建立し慈舟山瑞泉寺と号した。秀次と角倉家は生前から関係があり、了以の弟・吉田宗恂が、秀次の家臣で御典医であったとされる。

境内の西南隅にその墓域があり、若君4名と姫君1名、正室・一の台、側室、侍女、乳母ら計39名と自刃した家臣10人をそれぞれに祀っている。並んでいる49基の五輪塔は、1941年に松下幸之助らの財団法人「豊公会」により建立されたもの。処刑された側室の1人、駒姫は、最上義光(出羽山形藩初代藩主)の愛娘で、15歳(19歳の説も)で秀次に嫁ぐ予定で京の最上屋敷に到着するも秀次はすでに亡く、義光と家臣の助命嘆願もむなしく三条河原に引き立てられ、11番目に処刑された。

また、地蔵堂には秀次一族の処刑に際し引導を授けたという引導地蔵と秀次と一族・家臣49人の像を祀っている。寺宝は処刑者の辞世の和歌で、本堂には了以と長男の角倉素庵の像も安置されている。

1670年(寛文10年)、五条大橋から上流の御園橋まで東西両岸7.5kmの区間に寛文新堤が設けられ、それまで河原であった御土居との間が新たな市街地として開発された。堤防の高さは西岸が3.6mあったが、東岸はその半分の1.8mしかなく、洪水が起こった時に意図的に人口の少ない東岸にあふれさせるようにしていた。

三条大橋西詰の上流側、下流側、先斗町東側の堤防に寛文新堤の石積み跡が残っている。上部の大きい石積みが寛文新堤、下部の小さい部分は昭和10年の京都大水害以降に作られた石積みである。また、先斗町から四条通を越えた東華菜館西側には、寛文新堤の名残りの西石垣通(さいせきどおり)という通り名が残っている。

先斗町

1.名前の由来

ポルトガル語で先端を意味するpontaから来たというのが通説であるが、他にも鴨川と高瀬川の川(皮)にはさまれた鼓にたとえ、ポンと音がするのをもじったなど、諸説が伝わっている。

先斗町辺りはもともと鴨川の中州だったが、1670年(寛文10年)に寛文新堤が建設され、川が埋め立てられて町が形成されるようになった。茶屋や旅籠が置かれ、繁華街として発展。現在は先斗町歌舞練場があり、花街として知られている。夏は納涼の川床が設けられる。

2.木屋町通に抜ける路地

約45m間隔で南北に並行して走る木屋町通と先斗町通は、木屋町通からの路地は先斗町通まで突き抜けているが、先斗町通からの路地は行き止まりになっている。両通りの間には両方含めて32の路地があるという。

正式には通りと通りをつなぐ貫通した細い道を「辻子(ずし。図子とも)」、行き止まりになっている道を「路地(ろじ、ろ~じ)」と呼ぶが、実際は辻子も含めて路地と総称することが多い。

3.先斗町公園(建物疎開の跡)

先斗町の中ほど東側に先斗町公園という小さな公園があるが、これは太平洋戦争末期に空襲による延焼を防ぐためと称して強制的に行われた建物疎開(建物を取り壊し撤去する)の跡である。京都市では五条通のほか堀川通、御池通、京都駅周辺などであわせて140カ所、120ha、約12,000戸が取り壊された。京都市内にある公園や広場はこういった建物疎開跡地のことが多い。

4.道楽橋

かつて先斗町と川端通りを四条大橋のすぐ北で結んでいた橋。先斗町の四条通から少し上がった所にちょっとした広場があるが、これはかつて鴨川をまたいで先斗町から川端通間に掛かっていた橋の跡である。この橋は道楽橋と呼ばれ、菊水という鳥すき屋が大正時代に自費で建設したものであるが、昭和十年の鴨川の氾濫で流されたらしい。

その後1980年に道楽橋復活の議論が突如起きた。架橋計画地はオリジナルの道楽橋より北の四條大橋と三条大橋の真ん中辺りで、先斗町公園のすぐ北に当る。鴨川の東側は賛成であったが、先斗町は反対でこの計画は立ち消えになった。

四条大橋

近世、街道の起点(終点)である三条大橋や五条大橋が幕府が架橋、管理する公儀橋であったのに対して、八坂神社への参道である四条大橋は民間による規模が小さい仮橋であった。幕末には三条大橋や五条大橋と共に公儀橋として幕府が管理するようになっていた。

現在の橋は1935年(昭和10年)に発生した京都大水害による被害を受けて1942年(昭和17年)に完成した橋長65m、幅員25.0mの鋼桁橋(鋼連続桁橋)である。

約5㎞位の鴨川右岸河川敷を中心に多くの史跡を訪ねました。

コース図 へのリンク