7月26日~27日

![]() 7月26日(金) 三股駐車場(8:30)~前常念岳(12:30)~常念岳(1

7月26日(金) 三股駐車場(8:30)~前常念岳(12:30)~常念岳(1 3:30)~常念小屋(14:30)

3:30)~常念小屋(14:30)

昨日は,道中の木曽福島駒が湯温泉で一汗流し,駒が岳キャンプ場で泊まった。以前キャンプ場に来たときの記憶では,この温泉は鉱泉だと思ったのだが,温泉の定義が変わったのかな。

早朝7時に三股駐車場に到着したが忘れ物などで出発が遅くなってしまった。常念への登りはブナやシラビソ,トウヒの原生林で,登山者も少なく静かな山行となる。しかーし,ジウザグ急登の連続で,汗が吹き出る長い登りとなる。2207mの測量基準点で始めて前常念が顔を出した。(10:55)

これからは尾根道で,だんだんと視界が開けて来るのだが,ハイマツとザレた巨岩のますますの急登となり,しかも南斜面のため強い日差しを受け続ける。せめてもの慰めは,左手に穂高が望めて,涸沢カールが徐々に姿を見せることか。

前常念では,涼風が心地よいものの,常念岳のなんと高いことか。常念岳を明日登ることにして,小屋へトラバースしたくなる誘惑に襲われる。しかし,晴天といえども山の天気はわからない。時間もあるし分岐から常念を目指す。12:50

常念岳は,まさしく絶好の槍穂の名所で多くの登山者で賑わっている。大天井から西岳,槍ヶ岳,中岳,南岳,大キレット,北穂,涸沢岳,奥穂,前穂と憧れの大パノラマが展開する。

常念岳は,まさしく絶好の槍穂の名所で多くの登山者で賑わっている。大天井から西岳,槍ヶ岳,中岳,南岳,大キレット,北穂,涸沢岳,奥穂,前穂と憧れの大パノラマが展開する。

登山を人生にたとえる見方もあるが,僕にとって登山は最上の無駄であり,究極の非日常である。この僅かの時間のためにどれだけの時間,計画,体力を使ったとこだろう。時間は14時を回った。名残惜しいが小屋に下らなければいけない。

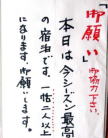

常念小屋は,今年最高の人出で布団一枚に二人以上で寝てもらうとの張り紙があった。テント泊で良かったぁ。マイテントの前には槍ヶ岳の勇姿がガスの中に垣間見える。これを肴に麦酒入りマグカップを傾ける時間の消費こそ,煩悩が洗い流される思いだ。やがて槍はアーベンロードに染まり,黄金色から赤,暗紫色へとフィナーレを迎えた。

![]() 7月27日(土) 起床(3:30)~常念小屋(4:50)~常念岳(5:40)~蝶槍(8:35)~旧蝶ヶ岳(8:45)~蝶ヶ岳ヒュッテ(9:10)~蝶ヶ岳,長塀尾根(9:50)~三股駐車場(12:30)

7月27日(土) 起床(3:30)~常念小屋(4:50)~常念岳(5:40)~蝶槍(8:35)~旧蝶ヶ岳(8:45)~蝶ヶ岳ヒュッテ(9:10)~蝶ヶ岳,長塀尾根(9:50)~三股駐車場(12:30)

御来光を常念で迎えるべく,ヘッドランプで朝食,テントの撤収にかかる。常念の登山道にはヘッドランプで登る者があり,薄闇の槍ヶ岳山荘にも照明が点いた。小屋で水も補給して準備は整ったものの,いつぞやの失敗を繰り返さないようにトイレに行くが,これが難産で出発が大幅に遅れた。トイレから出ると東上空が明るく染まりはじめ,誰もヘッドランプなんか着けていない。体調管理の難しさよ。 登り始めてすぐに御来光があったようだが,雲が多く槍穂のモルゲンロードの輝きは見られなかった。

しかし,常念ヶ岳では360度の大パノラマが展開される。北には黒部五郎,三俣蓮華,雲の平から立山,剣,後立山まで見渡せる。太平洋方面は,後立山から富士山,南アルプスから中央アルプスにかけて山々が顔を出し,霞状の雲が地球の丸いことを覗わせる。

さあ,槍穂を右に見ての縦走だ。しかし,のっけから急降下で400mも降下する。人気の縦走路で多くの山行者に出会う。最低コルからは樹林帯の道が多く,アップダウンはあるもののニッコウキスゲをはじめ,花も豊富で楽しい従走路だ。蝶槍が近づくにつれて,槍が遠くなり,穂高が迫ってくる。大キレットに鋭く突き出ていた長谷川ピークも北穂に隠れてしまった。今年は雪が多いのか,前穂左の

奥又白池は雪に埋っている。昭文社版地図(1996年版)では,蝶が岳山頂には,「旧蝶が岳」の標識があって,ヒュッテ南の長塀尾根に「蝶が岳」の標識がある。近年の調査で,正確な標高が判ったのだろう。

靴下は,二枚履くが今回は綿製にしたせいか踵にマメができてしまい,ヒュッテで応急処置,大休止のあと下山を始める。長い下りで汗が噴出す。ブナ林の中にギンリョウソウを発見,残念ながらピンボケとなったが・・・

昼過ぎにようやく駐車場に到着,汗だくの体を本沢の冷水で清める。さあ,今日は何処で泊まろうか。山行のフィナーレを飾る計画に没頭するたくまろでした。