写真の複写は堅く禁じます

臨済宗大徳寺派の大本山で号は龍宝山,14世紀初頭に伽藍が整いその後,後醍醐天皇から足利の世に移り時代の波に翻弄される。応仁の乱などで荒廃するが,15世紀後半堺商人の援助により再建し,豊臣秀吉が主君織田信長の葬儀を挙行,総見院を建立するにおよんで武将による創建が相次ぎ,京都禅寺では最も充実した伽藍の一つを今に伝え,そのほとんどが国宝又は重要文化財となっている。

![]() 勅使門

勅使門

天正18年(1590)皇居の陽明門として建てられ,寛永17年(1640)大徳寺に下賜移設される。三門を後に従えた唐破風門内には,繊細に装飾された彫刻や菊紋に桃山時代の治安回復到来が感じられる。

勅使門の西にある両面の石塔(地蔵宝塔石仏)は,俗に平康頼墳といわれ表に地蔵立像,裏に釈迦,多宝,二如来並座の多宝塔を彫刻されている珍しいものです。

![]() 山門

山門

別名金毛閣という山門は,大永6年(1526年)一休禅師に帰依した連歌師宗長が,貧しい私財を尽くして造った門の上に,天正17年 (1589年)千利休によって上層を完成したといわれています。上層には釈迦三尊,十六羅漢及び草履ばきの利休木像が安置されていますが,これが秀吉の忌諱に触れて利休を死に至らしめたといわれる。

(1589年)千利休によって上層を完成したといわれています。上層には釈迦三尊,十六羅漢及び草履ばきの利休木像が安置されていますが,これが秀吉の忌諱に触れて利休を死に至らしめたといわれる。

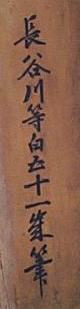

天井画には,長谷川等伯と銘記されている。

禅宗寺院では,山門を三門ともいうが,空門,無相門,無作門の三つの解脱に入る門の意味だという。なお,金毛はライオンのこと。

門前で蕎麦屋を営む立木庵の主人によると,子供の頃は,金毛閣の下で鬼ごっこをしたり,かくれんぼで塔頭内へ入り,よく怒られたという。昭和30年までのことらしい。

![]() 唐門

唐門

方丈南にある門で国宝,別名明智門ともいう。豊臣秀吉が 造営した聚楽第南門の遺構と云われ,切妻造桧皮葺の四脚門で前後に軒唐破風をかけ,軒回りに桃山時代特有の彫刻を施し,西面には柱を隔てて鯉が泳ぐ珍しい彫刻もあり,鑑賞すれば一日で足りない事から日暮門ともいわれるが,残念ながら非公開となっている。また現在大修理中。

造営した聚楽第南門の遺構と云われ,切妻造桧皮葺の四脚門で前後に軒唐破風をかけ,軒回りに桃山時代特有の彫刻を施し,西面には柱を隔てて鯉が泳ぐ珍しい彫刻もあり,鑑賞すれば一日で足りない事から日暮門ともいわれるが,残念ながら非公開となっている。また現在大修理中。

二条城北側の元聚楽第南門付近には,今も日暮通の通名が残る。

もともとの明智門は,明治時代に南禅寺の金地院に移設されたため,山門西側にあった唐門がここに移されたといわれる。

夕方に方丈から比叡山を眺めると,山が紫に見えることがある。このことからこの地が「紫野」の謂れになったと伝えられる。

![]() 武将と茶道

武将と茶道

応仁の乱後の大徳寺では,一休和尚をはじめ数多の名僧を輩出する。堺商人の支持を得て復興した後,茶祖村田珠光以来代々の茶人は名僧に参禅し現在24塔頭寺院に57の茶席があり,28日の利休己には多くが開放される。

山内の塔頭の多くは武将が創立し,名僧を開祖として迎える。織田氏の総見院,豊臣氏の天瑞寺,三好氏の聚光院,細川氏の高桐院,小早川氏の黄梅院,金森氏の金龍院,黒田氏の龍光院,前田氏の芳春院などがあり,いずれも名園名席を有する。

![]() 利休と大徳寺

利休と大徳寺

泉州堺の魚問屋の子供として生れた与四郎は,後に宗易といい,抛筌斎と号し,晩年は利 休居士と号した。少年時代から茶を好み,武蔵紹鴎らに茶を習い,津田宗及,今井宗久らと名を成した後遂には第一人者となり,茶道を大成した。

休居士と号した。少年時代から茶を好み,武蔵紹鴎らに茶を習い,津田宗及,今井宗久らと名を成した後遂には第一人者となり,茶道を大成した。

53才で信長に仕え,その後秀吉に仕えて数々の茶会を指導するが,秀吉の怒りに触れて天正19年(1591)2月28日切腹し,71才の生涯を終える。

利休切腹の原因は,山門楼上の雪駄履き利休像が原因とも,茶器の目利き売買に専横があったとか,娘のお吟を秀吉が要求したのに断った,キリシタンで家康に内通していたからだとかいわれているが,やはり山門に自像を置いたことが千慮の一失であったのだろう。また,彼のセンス,美的感覚は他のそれより格段優れていて,政治や武勲一流の者達にもその振る舞いは専横と見えたかもしれない。よって,中傷もあったことだろう。

利休は,天正19年2月13日に京都不審庵を追放され,堺に向う。山門の利休像も一条戻り橋で梟首される。後日秀吉の使者から死の宣告を受けた利休は,茶を立てた後従容として切腹したという。

遺骸は,おそらく堺の南宗寺に葬られたことだろう。南宗寺の墓地に五輪塔がある。大徳寺方丈裏の開山塔後方にも利休宝筐院塔がある。また聚光院方丈の南にも利休の墓がある。花崗岩の高さ2m余りの石造り多宝塔で,基礎から相輪まで一石からなり,塔身の四方に穴を空けている。基礎の台石は十三重塔の屋根石を流用したもので,利休がその古雅なるを愛しており,死語墓標としたものと伝えられる。

利休茶道の精神は,侘びた中にも清らかさを,貧しくとも親切をというところか。日本の衣食住に利休の影響が今も奥深く浸透していて,西欧人をはじめとして近隣諸国にも理解されにくい感覚だろう。しかし,一期一会の精神は,人類共通の世界基準として誇れるものだ。

![]() 真珠庵

真珠庵

尾和宗臨 が,一休和尚の墳所として建立したもので,文化財の宝庫だが非公開となっている。

が,一休和尚の墳所として建立したもので,文化財の宝庫だが非公開となっている。

金森宗和好みの茶室「庭玉軒」は日光の角度により障子が映えるという色紙窓や蹲を軒内に置いた事で有名で,七五三の東庭も小さいながら無限の世界へ誘うようだ。

真珠庵の方丈の北,廊下の傍に和泉式部産湯の井戸と伝えられる井泉があって,傍に立ち蹲が置かれている。この地はもと式部の夫藤原保昌の宅址といわれている他,一説には紫式部の産湯井とも伝えられている。

![]() 高桐院(公開寺院4ヶ所の一つ)

高桐院(公開寺院4ヶ所の一つ)

細川忠興(三齋)が,父藤孝(幽齋)の菩提所として建立した寺で,開祖は幽齋の舎弟にあたる玉甫和尚というわけで細川家歴代(初代並12代)の墓所となっている。

墓所の中央に春日形の石灯篭が立っているが,これが三齋,ガラシャ夫人の墓である。この灯篭は,もと千利休の聚楽第家敷にあった「天下一」と称 したもので,ある時これを秀吉と三齋の二人から所望された利休は,灯篭の裏一部を欠いて傷物とし,秀吉に断りの口実をつくり,三齋に与えたという。

したもので,ある時これを秀吉と三齋の二人から所望された利休は,灯篭の裏一部を欠いて傷物とし,秀吉に断りの口実をつくり,三齋に与えたという。

三齋は甚だ喜び,「無双」と銘をつけ常に身近に置き,愛玩したという。茶禅の精神「完全を忌む」から完全を越えた「不完全の美」を尊んだ逸話である。

また,高桐院の入口表門を入って右に折れると,玄関へ続く楓のアーケードは季節毎に装いを替え,訪問者をもてなす。

![]() 辛苦を越えて

辛苦を越えて

しかし,明治以降は廃仏棄釈のなかで,存続にも苦心した時代もあったようだ。現在は看護婦長としての一線を退き,京都史跡ガイド・ボランティア協会で活躍の久世氏によると,昭和20年頃の大徳寺は,海軍臨時病院となっていた。看護婦の久世氏は傷病者の介護に当たるなか,空襲警報が発令されると重篤患者を担架に乗せ,竹林(高桐院北側付近か)へと避難し,銃後で青春時代を過ごした。そして,退院し再び戦地に赴く兵士に対して看護婦達は「帽ふれ!」の

しかし,明治以降は廃仏棄釈のなかで,存続にも苦心した時代もあったようだ。現在は看護婦長としての一線を退き,京都史跡ガイド・ボランティア協会で活躍の久世氏によると,昭和20年頃の大徳寺は,海軍臨時病院となっていた。看護婦の久世氏は傷病者の介護に当たるなか,空襲警報が発令されると重篤患者を担架に乗せ,竹林(高桐院北側付近か)へと避難し,銃後で青春時代を過ごした。そして,退院し再び戦地に赴く兵士に対して看護婦達は「帽ふれ!」の 敬礼で見送ったという。

敬礼で見送ったという。

門前の大徳寺納豆や精進料理の老舗,一久の先代によると当時は向いの消防出張所敷地に防空壕があり,寺院の敷地ではさつま芋やかぼちゃが栽培されていたという。そんな時代から半世紀以上が過ぎた。

500年もの間燦然たる伽藍や書物などを平成の世に受け継いでいることは奇跡かも知れない。今日も大徳寺の剛毅で,繊細かつ節度ある空間に癒されるように人はやってくる。

その他多くの塔頭があり,それぞれに物語があり,エピソードに満ちている。ぜひ一度訪問されることをお勧めする。