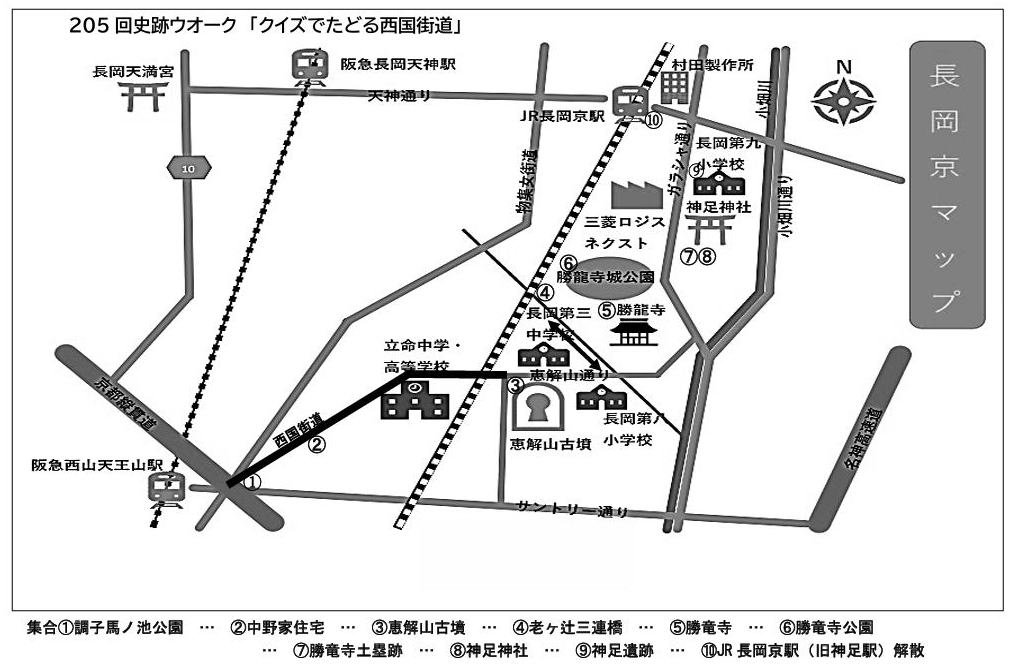

調子馬ノ池公園

【調子馬ノ池公園】 調子八角にはこんこんと湧き出る泉があった。名前は小倉神社の祭礼の時、稚児を乗せる馬を洗ったこ とに由来するとも。

【硲(はざま)遺跡】 弥生時代の遺跡が出土した。木津川、宇治川、桂川の合流点に近く交易の中心であった。

【調子八角道標】 西国街道と丹波街道 との分岐点にあたり、長岡天満宮や光明寺、また丹波方面に向かう旅人と京都へ 向かう旅人はここで交わり別れたとされる。

中野家住宅

江戸末期から残る住宅を戦後行われた屋敷全体の増改築に携わったのは、京町屋大工の棟梁だった九 代・北村傳兵衛である。そのときに新しく建てられた茶室室「晈庵(こうあん)」は、傳兵衛が手掛け

た数少ない建物と言われている。 中野種一郎(以下、種一郎)は明治9年(1876)に父米造、母きのの間に男5人、女4人の9人 兄妹の長男として生まれた。父の中野米造、次弟の中野時太郎は新神足村長として長く村行政に貢献

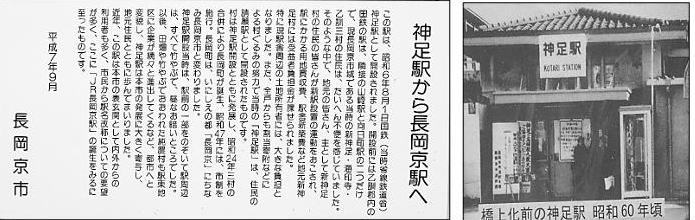

した。 現在のJR長岡京駅(旧:神足駅)は米造の村長時代に計画、時太郎村長時代に開設されたもので、 中野駅と呼ぶ地元住民もいたと言われています。その頃、伏見市長であった種一郎の側面からのサポ

ートもあり、父子二代の念願が実った新駅でもあった。

恵解山古墳(いげのやま)

◆乙訓地域最大の古墳である。全長約128m、後円部直径約78.6m、高さ約10.4m、前方部幅約78.6m、 10.4m を測る。幅30mの周濠を持つ。埴輪列と葺石が確認されている。

◆5世紀の前半の築造と推定されている。埋葬者は不明。

◆4世紀末から5世紀初頭には奈良盆地に大型の前方後円墳がつくられ、次第に地方へ伝わった、その一つ 思われる。

◆鉄製の副葬品が多いのは中央政権とのつながりがあり、淀川水系と山陰地方との交易の拠点の管理を任さ れていたと思われる。

◆多くの円筒形埴輪は埋葬者の権力の強さをあらわし、埋葬者を邪悪なものから守るはたらきがあるとされ ている。

◆山崎合戦のおりには明智光秀が本陣にしていたと言われている。

老ヶ辻三連橋

犬川に架かる煉瓦造りの三連アーチ橋で明治9年につくられた。イギリス人技師のブランデルの設 計。複々線化のために西側はコンクリートの橋が継ぎ足されている。 鉄橋は輸入品で煉瓦は国産。琵琶湖疏水の南禅寺水路閣は12年後の明治21年で、すべて日本人の手 によるものになった。 東海道線の大阪から向日町間はほとんどが水田で盛土の上に線路が敷設されたが、水路や中小河川を越 えるために煉瓦アーチ橋がつくられた。60基あまりあったがほとんどは一連で三連以上は老が辻三連 橋と神足六連橋を残すのみとなった。

勝竜寺

大同元年(806年)に空海によって創建されたという。寺名は空海が唐の長安で修業した青龍寺から採 られたものである。また、嵯峨天皇の頃に勅願によって観音堂を始めとして99坊が建てられたといわれ る。当寺の元々の寺号は恵解山青龍寺といった。しかし、応和2年(962年)に大干ばつが発生して大 飢饉となると、当寺の住職であった千観上人は村上天皇によって7日間の祈祷を命ぜられた。そこで、 千観が祈祷を行うと見事に雨が降ってきたという。それにより、龍神に勝ったという意味から「勝龍 寺」と寺名を改めたとしている。鎌倉時代以前の寺暦について確認できるものは残されていない。

勝竜寺城公園

天正6年(1578)、明智光秀の娘たま(玉、のちの細川ガラシャ)は、織田信長のすすめによ り、勝龍寺城主・細川藤孝(幽斎)の嫡男・忠興(三斎)のもとに輿入れします。婚礼は勝龍

寺城で挙げられ、幸せな新婚生活を送った。

天正10年(1582)、「本能寺の変」により主君・織田信長を討った明智光秀は、この勝龍寺城を 拠点とし、羽柴(豊臣)秀吉を迎え撃つ。「山崎の戦い」に敗れた光秀は勝龍寺城に退却し、最

期の夜を過ごし夜中のうちに城を脱出し坂本城へ向かう途上、落ち武者狩りに討たれて絶命。

神足神社

旧神足村の産土神。式内社で「延喜式」にのる乙訓十九座の一つで「神足神社(こうだにのじんじゃ)」と みえる。また、文徳天皇の斉衡元年(八五四)に国の官社にあげられている。 祭神は、「舎人親王(天武天皇の子)」であると言われている。(藤森神社と同じ) 当社には「桓武天皇の夢」として次のような伝説が残っている。<田村(神足村の旧名)の池に天から神 が降り立ち、宮中を南から襲おうとした悪霊を防いでおられた夢を見られたと言う。天皇は目覚められ、 田村にこの神を祭る社を建てさせ、太刀と絹を秘蔵させた。>以後、この社は「神足神社」と、田村は、 「神足村」と呼ばれるようになったと言われる。別に神が降臨した時にまぶしくて足しか見えなかったと 言うところから「神」の「足」となった。

勝竜寺城土塁跡

神足氏は国人の地侍でその屋敷 地に細川藤孝は勝竜寺城の防御 のために土塁と堀を築いた。現 在の神足神社 周辺にすでに存 在していた神足城跡の土塁や 堀を利用したのではないか。 JR長岡京駅周辺から勝龍寺城 主郭 跡に向かって緩やかに低 くなっている地形からもわか るように、本丸は北側 からの 攻撃には課題がありました。 それを克服するために土塁・ 空堀が築造 されたものと考え られる。

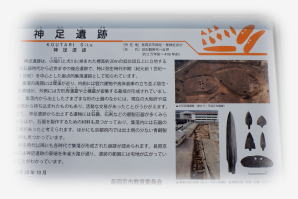

神足遺跡

神足遺跡は小畑川と犬川に挟まれた標高約 20 m の低位段丘上に立地する旧石器時代から近世までの複合 遺跡で、特に弥生時代中期(紀元前 1 世紀 ~ 1 世紀半)を中心とした拠点的集落遺跡として知られてい る。 集落の周囲には環濠が巡り、内側には竪穴建物や高床倉庫の建ち並ぶ住居・倉庫域が、外側には方向周溝 墓や土壙墓が密集する墓域が形成されていました。集落内から出土したさまざまな形の土器のなかには、 現在の大阪府や滋賀県から持ち込まれたものもあり、活発な交易があったことがうかがえます。また、神 足遺跡から出土する遺物には石鏃、石剣などの磨製石器が多くみられるほか、石器を制作するための材料 も見つかっています、集落内には石器の工房があったと考えられます。ほかにも京都府内では出土例の少 ない青銅器の剣も見つかっている。 弥生時代以降にも各時代で集落が形成された痕跡が認められます。長岡京期には神足遺跡の東端を朱雀大 路が通り、遺跡の周囲には宅地が広がっていたことがわかっている。

JR長岡京駅