丂丂嬍憼堾

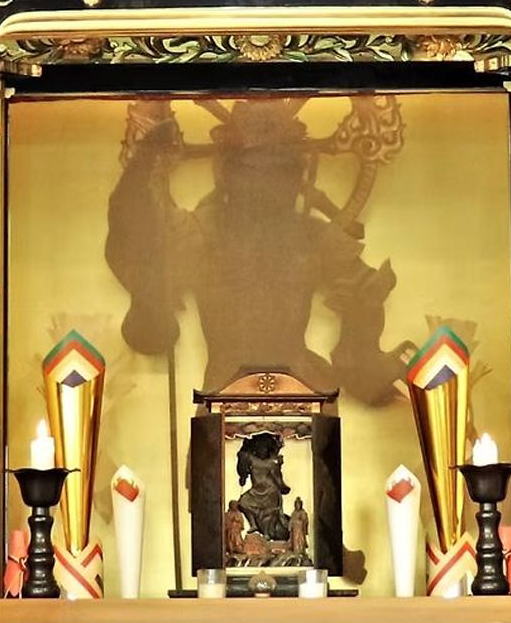

偐偮偰偙偺帥偵丄乽桯楈偺妡偗幉乿偑偁傝丄墌嶳墳嫇偺嶌昳偲尵傢傟丄昤偐傟偨梀彈偑桯楈偵尒偊傞偲偄 偆妡偗幉偑偁傝傑偟偨丅崥慠偲妡偗幉偑峴曽晄柧偲側傝丄悢廫擭慜偵暿偺帥堾乮寶恗帥搩摢戝摑 堾乮偩偄偲偆偄傫乯乯偱敪尒偝傟偨偲偄偄傑偡偑丄廧怑偺榖偱偼偦傟偼暿暔偺傛偆偱偡丅

丂丂壺岝帥

乮捠徧丗弌悈偺旟嵐栧偝傑乯 擔楡廆丄嶳崋丗楡嬥嶳丄杮懜丗廫奅欀涠梾 揤惓11乮1583乯擭丄柇尠帥12悽偺擔隉偑帺傜偺塀嫃強偲偟偰憂寶丅憂寶屻偵朙恇廏媑偐傜暁

尒忛偵埨抲偝傟偰偄偨暯埨屻婜偺嶌偲偝傟傞旟嵐栧揤憸偑婑恑乮埰攏帥偺憸偲摨栘摨嶌偲揱傢 傞乯偝傟丄峕屗帪戙埲崀偙偺旟嵐栧揤憸偼奐塣栵彍偗偺恄偲偟偰怣嬄傪廤傔傑偟偨丅瀽忇偼惓墳

尦乮1288乯擭偺嶌偱扥廈尩曈帥偺傕偺丅摮嵗偺楡壺暥埲奜偺憰忺偑側偄旤偟偄忇偱丄惓滀尦擭偺 乽擭乿偼懄揤暥帤乽乿偱偡丅嶳栧偼帥堾偲偟偰偼捒偟偄榋懌栧丅

帪塉徏丗塉偑崀偭偰偄側偄偺偵丄帪塉偺偛偲偔巬偐傜悈偑偟偨偨傞徏亙崱偼偦偺巕懛亜丄忇極 偵屚巰偟偨帪塉徏偺崻偑巆偭偰偄傑偡丅 屲怓捴丗屲怓偺壴傪嶇偐偣傞偲偄偆捒偟偄捴偺栘亙崱偼偦偺巕懛亜

丂丂岝惔帥

晜偐傟擫偺奊攏丗曎揤摪偵宖偘傜傟偨奊攏偺擫偑丄嬤偔偺梀妔偐傜嶰枴慄偺壒偑暦偙偊傞偲彈 惈偵壔偗偰梮傝弌偟偨偲偄偆揱愢丅偦傟傪尒偨恖偨偪偼戝憶偓偲側傝丄廧怑偼朄椡偱擫傪奊攏偵 晻偠崬傔傑偟偨丅偡傞偲偦偺擔偺栭抶偔丄廧怑偺枍尦偵惓憰傪偟偨晲巑偑尰傟丄乽巹偼奊攏偺擫偺 壔恎偩偑丄奊攏偵晻偠崬傔傜傟偰丄偲偰傕晄帺桼側巚偄傪偟偰偄傞丅偙傟偐傜偼丄悽娫傪憶偑偡 傛偆側偙偲偼偟側偄偺偱丄偳偆偐嫋偟偰傕傜偄偨偄乿偲崸婅偟傑偟偨丅垼傟偵巚偭偨廧怑偑夲傔 傪夝偔偲丄偦傟偐傜偼丄晜偐傟擫偺巔傪尒偨傕偺偼扤傕偄側偐偭偨偲偄偆偙偲偱偡丅

丂丂屲崊堾

嫕曐9擭乮1724乯偵憁姭梍偑奐慶丅壩帠偵傛偭偰暯栰懞乮尰暯栰恄幮晅嬤乯偐傜摉抧偵堏揮偟 偰偒傑偟偨丅捠忢旕岞奐丅

偔偖傝屗偺怮庍夀丗栧偺偔偖傝屗乮彫懗栧乯偺忋偵偁傞瀥乮偐傑偪乯偺栘栚偑丄惣枍偱墶偨傢 傞庍夀偺巔偵尒偊傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂丂娤壒帥

昐扏偒偺栧丗1623擭偵暁尒忛偺楽崠栧傪堏抸偟偨擁偺堦枃斅偱嶌傜傟偨崅偝栺2.5m偺斷丅嵾 恖偑庍曻偝傟傞嵺偵擇搙偲楽崠偵栠偭偰偙側偄傛偆栧偺慜偱昐夞扏偄偰偐傜奜偵弌偟偨偙偲偐傜 昐扏偒偺栧偲屇偽傟傑偡丅栭側栭側恖偺偆傔偒惡偑暦偙偊丄栧斷偵庢傝偮偄偨墔楈偺惡偲偄偆塡 偑偁傝傑偟偨丅

丂丂嬌妝帥

嫬撪偺嬥扟悈乮偒傫偙偔偡偄乯偼1587擭偺杒栰戝拑夛偱朙恇廏媑偑巊梡偟偨偲揱傢傝傑偡丅彑 堜屗乮偐偪偄偳乯偲傕屇偽傟丄堸傓偲彑晧帠偵彑偮偲尵傢傟偰偄傑偡丅

嶰偮栧乮椉彫懗栧乯丗捠忢1偮偺彫懗栧乮偔偖傝屗乯偑嵍塃2偮偁傞捒偟偄峔憿丅

丂丂抧暉帥

峅恗擭娫乮810-824擭乯偵嵉夈揤峜偺捄嫋偵傛傝丄憁恀嵪偑妺栰孲埨堜懞偵憂寶偟傑偟偨丅嫕 曐擭娫丄摴嬻偑帪偺娭敀戦巌岞偺昦婥暯桙偵嵺偟偰戝偄偵楈尡傪敪婗偟丄偦傟偵傛傝嫕曐12

乮1727乯擭偵尰嵼抧偵堏揮偟偰偄傑偡丅埲棃丄摴嬻偺擮帩暓偱偁偭偨栻巘擛棃偑杮懜偲側傝丄尰 嵼偵帄偭偰偄傑偡丅亙嫗搒廫擇栻巘戞屲斣嶥強亜

擔尷乮傂偓傝乯栻巘: 彫寠偺偁偄偨愇偵屲怓偺巺傪捠偟偰曭擺偟丄49擔娫婩婅偡傞偲帹偺暦偙 偊側偄偺偑帯傞偲偝傟偰偄傑偡丅

丂丂垻栱懮帥榋擵曐

戝嵣晎偵嵍慗偝傟丄墑婌3擭乮903擭乯2寧25擔丄59嵨偱幐堄偺偆偪偵巰嫀偟偨悰尨摴恀岞偺 朣奫偼丄媿幵偵忔偣傜傟偰戝嵣晎傪屻偵偟傑偟偨丅偦偟偰丄媿偑摦偐側偔側偭偨強偵憭傞傛偆偵

偲偄偆摴恀岞偺堚尵偵偟偨偑偭偰杽憭偝傟傑偟偨丅偦傟偑丄尰嵼偺懢嵣晎揤枮媨偺杮揳偑偁傞偲 偙傠偱偡丅

揤恄摴壓僲壓棫攧壓儖偺壺奐堾偺慜偵偁偭偰丄垻栱懮帥偲崋偟傑偟偨丅姲曐3擭(1743)偵恀尵 廆偵攧媝偝傟庩懜堾偲夵徧偟偨偑丄柧帯弶婜偵攑暓毷庍偺偨傔偵攑帥偲側偭偨偲偄傢傟傑偡丅

丂丂屲擵曐枮婅帥乮嬍朳堫壸乯

釱偺塃懁偵乽屲擵曐揤枮媨乿偲偁傝傑偡丅偙偺恄媨帥偱偁偭偨枮婅帥偼揤恄摴壓僲壓棫攧忋儖 惣懁丄峴塹挰偺尰嵼嬍朳堫壸傪釰傞偲偙傠偵偁傝傑偟偨偑丄尦榎15擭(1702)擔楡廆偵攧媝偝 傟丄梻擭棇搶偺壀嶈懞偵堏揮偟傑偟偨丅壀嶈偺枮婅帥偱偼嫬撪偵偁傞捔庣偺暥巕揤恄幮偱悰岞 傪釰偭偰偄傑偡丅

丂丂杒栰揤枮媨屼椃強

杒栰揤枮媨偺憂寶慜偵偼偙偺抧偵乽恄妝壀乿偲屇偽傟偨戝偒側怷偑偁傝丄怷偺捔庣偲偟偰戝枻 婱柦乮偍偍側傓偪偺傒偙偲乯偲彮旻柤柦乮偡偔側傂偙側偺傒偙偲乯偑釰傜傟偰偄偨偲偄偄傑偡丅

947 擭偵杒栰揤枮媨偑憂寶偝傟偰弶傔偰恄梎偑偙偺抧偵搉屼偟丄偙偺抧偑屼椃強偵掕傔傜傟傑偟 偨丅

偦偺屻丄嵳恄悰尨摴恀傪崌釰偟偰乽屼梎壀恄幮乿偲徧偝傟丄杒栰揤枮媨偺嫬奜枛幮偲側傝傑 偟偨丅枅擭偢偄偒嵳傝婜娫拞偼摉弶偵3婎偺朠鐁偲偢偄偒恄梎偑挀鐁偟丄敧壋彈揷晳傗專拑嵳側

偳偺嵳揟峴帠偑峴傢傟傑偡丅

丂丂巐擵曐怴挿扟帥

壓棫攧捠惣戝楬惣擖儖惣僲嫗拞曐挰偵偁偭偰丄怴挿扟帥偲偄偄傑偟偨丅摪傪幪堖摪偲徧偟偰悰 岞帺嶌偲揱偊傞枍敔娤悽壒憸傪埨抲偟偰偄傑偟偨偑丄尦暥5擭(1740)攑幮偵側傝傑偟偨丅懜憸偼

栘惢偺榚棫巐懱偱嶰廳悀巕偵擖傝丄彫悀巕偼崅偝5悺乮栺15噋乯丄夢傝9悺8暘乮栺30噋乯偱丄 杒栰幮曮暔揳偵廂憼偝傟偰偄傑偡丅拞曐挰偺抧柤偼幍曐幮偺偆偪恀拞偺巐斣栚偺曐偱偁偭偨偙偲

偵桼棃偟偰偄傑偡丅

壓棫攧捠惣戝楬惣擖儖惣僲嫗拞曐挰偵偁偭偰丄怴挿扟帥偲偄偄傑偟偨丅摪傪幪堖摪偲徧偟偰悰 岞帺嶌偲揱偊傞枍敔娤悽壒憸傪埨抲偟偰偄傑偟偨偑丄尦暥5擭(1740)攑幮偵側傝傑偟偨丅懜憸偼

栘惢偺榚棫巐懱偱嶰廳悀巕偵擖傝丄彫悀巕偼崅偝5悺乮栺15噋乯丄夢傝9悺8暘乮栺30噋乯偱丄 杒栰幮曮暔揳偵廂憼偝傟偰偄傑偡丅拞曐挰偺抧柤偼幍曐幮偺偆偪恀拞偺巐斣栚偺曐偱偁偭偨偙偲

偵桼棃偟偰偄傑偡丅

媽抧偵偼埿摽悈乮摉帪丄昦婥暯桙偺屼棙塿偑偁傞悈偲偟偰恖乆傛傝偺怣嬄傪廤傔偨堜屗乯偑巆 偭偰偄傑偟偨偑丄2017乣18擭崰偵杽傔傜傟傑偟偨丅

丂丂惣僲嫗悙閊恄梎曐懚夛

偢偄偒恄梎偼尰嵼偦偺宲彸傪惣僲嫗悙閊恄梎曐懚夛偑峴偭偰偄傑偡丅嫗搒巗柍宍柉懎暥壔嵿偱 偁傞偢偄偒恄梎偺奺晹昳偼丄偦偺傎偲傫偳偑曐懚夛夛堳偺敤偱嵧攟偟偨擾嶌暔傪巊偭偰忺傜傟偰 偄傑偡丅恄梎偯偔傝偼丄9寧1擔偺愮擔峠揈傒偐傜巒傑傝傑偡丅曭擺傑偱偺1売寧娫丄偙偺廤夛 強偱偼曐懚夛偺曽乆偺嶌嬈偑懕偒傑偡丅乽恀峠乿偵偼愒敀偺愮擔峠偱乽揤枮媨乿偺暥帤傪晜偐傃忋 偑傜偣丄棑娫乮傜傫傑乯丄宩攏乮偗偄傑乯丄崢斅乮偙偟偄偨乯偲屇偽傟傞恄梎偺懁柺傪忺傞晹昳 偼丄夛堳偑庯岦傪嬅傜偟丄楌巎忋偺偍榖傗棳峴偺戣嵽傪庢傝擖傟側偑傜丄枅擭怴偟偔嶌傝傑偡丅

丂丂堦擵曐埨妝帥

墑婌5擭(905)丄拀巼偐傜悰尨摴恀偺楈傪寎偊偰釰傝丄埨妝帥揤枮媨偑憂巒偝傟傑偟偨丅嫗搒偱 悰岞傪釰偭偨嵟弶偺幮偱偡丅柧帯尦擭偵帥崋傪攑巭偟丄柧帯6擭(1873)7寧偵杒栰揤枮媨嫬撪偵 堏揮偟傑偟偨偑丄偦偺屻嵞傃揤恄摴捠恗榓帥奨摴壓儖惣懁偺媽愔乮摉抧乯偵暘釰偝傟偰偄傑偡丅 埨妝帥抧憼摪偵埨抲偟偰偄偨栴巭抧憼偼丄儎僯僪儊抧憼偲傕偄偄丄娽昦婩婅偺怣嬄偑偁傝傑偟 偨偑丄崱偼晬嬤偺峅惥帥偵堏偝傟偰偄傑偡丅

丂丂嶰擵曐挿曮帥

嫬撪偵偁傞挿曮摪偲偄偆屼摪偼丄偐偮偰杒栰幍曐偺堦偮偵悢偊傜傟偨嶰擵曐幮偺挿曮帥偵桼棃 偟丄挿曮摪偵偼挿曮帥偺帥妟偑妡偭偰偄傑偡丅挿曮帥偼堦忦捠巻壆愳偺搶斎偵偁偭偰丄悰尨摴恀 慶愭偺搚巘巵偺慶偺栰尒廻徧傪釰偭偰偄傑偟偨偑丄攑暓毷庍偱丄柧帯6擭(1873)幮揳偼杒栰幮嫬 撪傊堏揮偟丄挿曮摪偼惉婅帥偵堏偝傟傑偟偨丅杮懜偱偁偭偨廫堦柺娤壒偼5広傎偳偱丄悰岞偑攡 僲栘偱嶌傜傟偨傕偺偲偁傝傑偡偑丄暓憸偺峴曽偼晄柧偱偡丅

丂丂杒栰揤枮媨

杒栰揤枮媨偼丄揤楋尦擭乮947乯丄偙偺抧偵悰尨摴恀岞乮悰岞乯傪屼嵳恄偵釰傞峜忛捔岇偺幮偲 偟偰寶偰傜傟偨丄慡崙栺1枩2000幮偺揤枮媨丒揤恄幮偺憤杮幮偱偡丅擖帋崌奿丒妛嬈惉廇丒暥壔 寍擻丒嵭擄栵彍婩婅偺偍幮偲偟偰暆峀偔怣嬄偝傟偰偄傑偡丅嫬撪極栧撪惣懁偵丄柧帯弶婜偺攑暓 毷庍偱堏偝傟偨堦擵曐恄幮乮嘗堦擵曐埨妝帥乯偲栰尒廻徧恄幮乮嘙嶰擵曐挿曮帥乯偑偁傝丄嫬撪 杒栧嬤偔偵媽毈乮俤乯偐傜堏偝傟偨暥巕揤枮媨偑偁傝傑偡丅