三条御供社(またたび社)

八坂神社の境外末社で、四条京極の御旅所に対し、御供社は「又旅所」と呼ばれている。 又旅社と呼ばれるのは、一度四条寺町の御旅所に入った神輿の「またの(再びの)お旅所」 という意味から。また御供社と呼ばれるのは、還幸祭の時に神輿が立ち寄り、神饌をお供 え(御供)するため。 毎年祇園祭の「還幸祭」の前日7月23日にオハケ清祓式(おはけきよはらいしき)が行 われる。オハケとは神様の依代であり、神輿で訪れた神が休憩する場。

二条陣屋

屋敷の創建は江戸時代寛文年間(1661~1673年)で、天保11年(1840年)以後は、米・ 両替商「萬屋平右衛門」の屋敷となった。萬屋平右衛門は、公事師(現在の弁護士にあた

る)で、裁判を起こした人に代わって訴状を書いたり、奉行所からの呼び出し状を訴訟人 に届けたりという仕事をしていた。現在は小川家所有の住宅で、家人が居住している。

また、訴訟や裁判のために地方から出てきた人を宿泊させる宿屋である公事宿を営んで いて、屋敷には隠し階段やだまし戸、様子を伺うための天窓といったからくりがある。

現存する屋敷は、天明8年(1788年)の大火で全焼し、嘉永年間(1848~1854年)の再 建。昭和19年(1944年)、民家としては日本で2番目に国宝(旧国宝)に指定された。

その後、昭和25年(1950年)の法改正により重要文化財となる。

神泉苑

神泉苑は、延暦13年(794)、平安京ができた際に造営され、大内裏の南東に位置した禁 苑(天皇のための遊興場)。大きさは、北は二条大路、南は三条大路、東は大宮大路、西 は壬生大路に至り、南北約500m、東西約240m、面積は約10万㎡に及んだ。苑内には庭園、 宮殿が営まれ、桓武天皇の行幸のほか、嵯峨天皇は「花宴の節」を初めて行い、 桜の花見 と詩宴を催した。 また、天長元年(824)、空海が祈雨を行った場所でもあり、その際に降雨を司る神様で 1 ある善女龍王をインドから勧請し、大雨を降らせることに成功したという。これ以降神泉 苑は多くの名僧が祈雨修法を行う場所となり、神泉苑の池には善女龍王が住むと言われる ようになった。

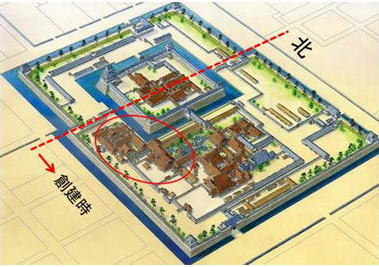

寛永の二条城改修・増築

初代二条城は家康の上洛時の宿所、及び朝廷と諸大名の監視と幕府の威光を示すことを 最大の目的として慶長6年(1601)に築城が開始され、慶長8年(1603)3月に竣工した。

大和郡山城から移築されたという天守は慶長11年(1606)北西の隅に完成した。 寛永元年(1624)、後水尾天皇の行幸に備えて秀忠・家光によって城域を西側へ拡張す

る大規模な工事が開始され、寛永3年(1626)には新たに天守・本丸御殿・堀・石垣など が造営された(石垣のくびれ部の西側が拡張部分)。また、天守はあらたに伏見城から移

築され、元の天守は淀城に再移築された。

初代二条城は家康の上洛時の宿所、及び朝廷と諸大名の監視と幕府の威光を示すことを 最大の目的として慶長6年(1601)に築城が開始され、慶長8年(1603)3月に竣工した。

大和郡山城から移築されたという天守は慶長11年(1606)北西の隅に完成した。 寛永元年(1624)、後水尾天皇の行幸に備えて秀忠・家光によって城域を西側へ拡張す

る大規模な工事が開始され、寛永3年(1626)には新たに天守・本丸御殿・堀・石垣など が造営された(石垣のくびれ部の西側が拡張部分)。また、天守はあらたに伏見城から移

築され、元の天守は淀城に再移築された。

二条城南門

大正10年(1915)に大正天皇の大典(即位礼と饗宴)に備えてあらたに造られた門で、 もともとあった城門ではない。現在は西門と同様に外堀を渡る橋が取り除かれており、

使用されていない。

また、門の西側の石垣の角部分には、慶長期に用いられ始めた「算木積み」(長方体の石 の長辺と短辺を交互に重ね合わせる)が見受けられる(現存する櫓・東南隅櫓と西南隅櫓

も同様)。

二条城は3度傾いている

二条城の敷地は南北の軸が時計回りに約3度傾いている。延暦13年(794)の平安京の 造営時には北極星の方向を北(真北)として方位を決めていたのに対して、慶長8年( 1603) の二条城築城時は、西洋人が持ち込んだ磁石で決めた北(磁北)を採用したため、方位に ずれが生じたとする説が有力となっている。ちなみに、藤堂高虎が寛永5 年(1628)に寄 進した南禅寺三門も同様に時計回りに傾いている。

東大手門

二条城の正門である東大手門は、築城当時は櫓門(二階建て)で あったが、寛永3年( 1626) の後水尾天皇行幸時に、2階があると恐れ多くも天皇を上から見下ろす可能性があるとの 理由から、単層の薬医門に建て替えられた。その後寛文2年(1662)にまた櫓門に戻され ている。櫓門には武者走りや石落としがあり、周りの土塀には狭間(さま=城の内側から 矢・鉄砲などを打つための小窓。)も設置されていた。

橋本佐内寓居跡

橋本左内は幕末の志士で、福井藩の藩医の家に生まれた。緒方洪庵の適塾で学んだ後、 江戸に出て藤田東湖らと交わり、藩主松平春嶽の元で藩政改革に尽力した。安政5年 (1858)、将軍継嗣問題で藩主を助けて一橋慶喜擁立に奔走したことを罪に問われ、安政 の大獄で斬首に処せられた(享年26)。左内は積極的な開国・交易と統一的な国家体制が 必要という卓越した構想を持っていた。また、緒方洪庵が左内のことを「地中の蚊龍」(こ れから世に出るのを待たれる天才)とその天才ぶりを評したことや、西郷隆盛が左内を敬 愛し、左内の手紙を肌身離さず持っていたといったエピソードも残されている。

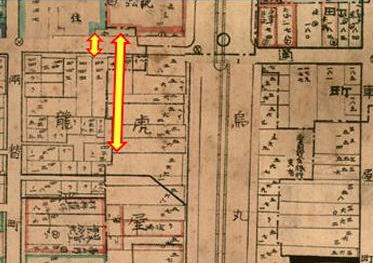

二条城石積の刻印

堀川河川敷の遊歩道沿いには、慶長8年(1603年)の二条城築城当時の石垣が現存してい る。二条橋の北側には、「是ヨリ北紀州」と刻まれた石や、様々な文字や記号が刻印され た21個の石があり、国の史跡に指定されている。これらは二条城に面した範囲に限られて いて、見つかる範囲は夷川橋の北から二条橋の南までのおよそ230mの間である。これらの 刻印が刻まれているのは、各藩が分担して築城する際に、受持分の石材が集石場や輸送の 途中で分散したり紛失しないように記入した、今風に言えば製品タグと考えられている。 「是ヨリ北紀州」は、「これ以北は紀州家が担当する丁場(工事現場)である」

妙顕寺城

豊臣秀吉は二条通西洞院にあった妙顕寺(二条通、御池通、油小路通、西洞院通に囲ま れた地域)を移転させ、信長の二条御新造の西隣に、本能寺の変の翌年天正11年(1583) に城を構えた。周囲に堀を巡らし、天守もあったと言われている。聚楽第の完成までの秀 吉の政庁として使われ、普段は京都所司代の前田玄以が在城した。小川通押小路付近の地 名に「古城町」、「下古城町」の町名を残している。

御金神社

金色の鳥居など黄金色に飾られた神社で、正月には多くの参拝者で賑わう。主祭神であ る金山昆古命(かなやまひこのみこと)は金属と鉱物の守り神で、個人の屋敷内で祀られ てたが、付近に平安期からの伝承ある鋳物職人の釜師が集まる「釜座通」や徳川家康が設 けた「銀座」、金銀細工業者、両替商が住む「両替町通」(両替町通二条付近には「金吹町」 の町名が残る)があって、明治16年(1883)に現在地に移転し、社殿が建立された。御金 は「金」はもともとは金属の意味だが、転じてお金にまつわる神社として、今は資産運用・証券取引 の成功や競馬・競輪の勝利、宝くじの当選を願う人々が参拝し、イチョウ型の絵馬が 奉納される。

東三条院址

平安時代初期に藤原良房が造営した二条通、御池通、新町通、西洞院通に囲まれた東西 130m・南北280mの大邸宅があった。屋敷は、藤原兼家、道長、頼道等の藤原摂関家の氏 長者に受け継がれた。 皇后、母后(ははきさき=母である皇后)となった藤原氏の女子が居住し、兼家の姉娘 超子は冷泉天皇の女御となり三条天皇を、妹娘詮子(出家後に東三条院と称す)は圓融天 皇の女御となり一条天皇を出産した。道長の全盛期には天皇の行幸を仰ぎ、遊宴が盛んに 行われた。天皇が居住した内裏は度々焼失し、摂関家の邸宅が仮の内裏(里内裏)として 用いられたが、東三条院もその一つ。11世紀後半から摂関家の儀式を行う象徴的な邸宅と なり、保元の乱(1156年)の舞台にもなった。

御池通の拡幅

御池通は平安京ができた794年には三条坊門小路という幅12mの狭い小路であった。(現 在の南北の歩道の幅程度)昭和20年(1945)3~4月、空襲による類焼防止策のため鴨川 西岸から堀川通までの南側の民家に対して建物の強制疎開が実施されて拡幅された。戦後 の昭和22年(1947)に両側8車線の幅50m道路として整備され現在に至る。同様に五条通、 堀川通も拡幅された。

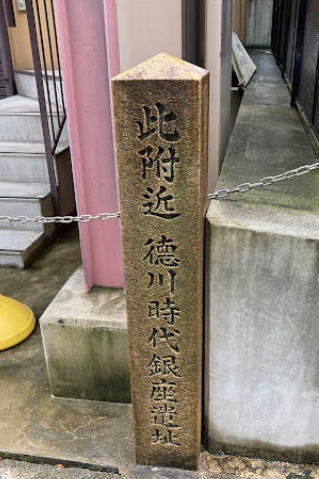

銀座跡

銀座とは、鋳造した銀鋳物を加工して一定の品位を持つ丁銀、小玉銀などの銀貨とする 独占鋳造所のことで、現代と違って国営ではなく、特権商人によって構成されていた。 銀座発祥の地は「伏見銀座」で、徳川家康によって慶長6年(1601)はじめて銀座がおか れたところである。伏見大手筋商店街の入口付近、近畿労働金庫の建物前に「此付近伏見 銀座跡」の石碑が立っている。慶長13年(1608)にこの中京区両替町に移転された。両替 町の名称は、灰吹銀(精錬法の一種である「灰吹法」で得られた銀地金)を丁銀に替える 5 南鐐替(なんりょうがえ。「 南鐐」は良質の二朱銀のこと)又は量目替、両目替(りょうめ がえ)と称した事に由来する。当時は金、銀の両替商が軒を連ねており、現在も「両替町 通」の名が残っている。尚銀座跡碑の少し北に「此付近徳川時代金座遺址」と刻まれた石 碑も立っている。この金座も慶長5年(1601)に家康により設けられた。

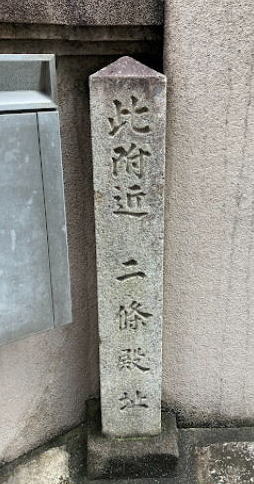

二条御新造

二条通南側の妙覚寺を定宿としていた信長は(信長が京都に来た20数回のうち妙覺寺に 18 回の宿泊)、東に隣接する二条家の邸宅(二条殿・押小路烏丸殿)を接収した。反信長 に転じた二条古城の将軍足利義昭を牽制する為、京都滞在中の宿所として新城築城を京都 所司代の村井貞勝に命じた。天正元年(1573)義昭が挙兵・敗退し京都から追放されたあ と、天正5年(1577)信長が二条御新造(安土城普請と並行。押小路通、御池通、烏丸通、 室町通囲まれた地域)に入城、2年ほど京の宿所とした。同7年誠仁親王に献上され 「二条新御所」となった。 天正10年(1572)5月29日信長・信忠父子が上洛し、信長は本能寺に、信忠は妙覚寺 に宿泊した。6月2日未明本能寺の変が勃発。本能寺へ向かおうとする信忠に村井貞勝が 本能寺の陥落を伝え、防御の整った二条新造への撤退を進言。城は焼け、信忠は討ち死に した。

足利尊氏邸跡

は足利尊氏(1305~58)の屋敷である三条坊門第があった。尊氏はこの邸で政務 を執り、没した。のちに等持寺という寺院に改められ、足利氏の菩提寺として崇敬を集め た。応仁・文明の乱(1467~77)以降は衰退し、別院であった等持院(北区)に合併された。 この石標は足利尊氏邸・等持寺の跡を示すものである。 室町幕府の由来ともなっている室町第(花の御所)が御所となったのは、3代将軍・義 満以降の時代であるため、この地が「室町幕府発祥の地」といわれる由縁である。

日本最初の学校

前身は、明治元年(1868)閏4月、京都に設置され、9月に仮学舎として授業を開始し た種痘館(元有信堂)である。明治2年(1869)現御池中学の西すぐの富小路御通池角守 山町に日本最初の小学校である上京区第27番小学校が誕生した。同日に下京第14番組の 修徳小学校、現洛央小学校も創立している。明治6年9月に現在の御池中学校の地(柳馬 場御池角)に新築移転した。柳池(りゅうち)の名称は柳馬場御池への移転時に通り名の 「柳」と「池」をとって付けられた。明治16年(1941)4月国民学校令により京都市柳池 国民学校に改称。昭和22年(1947)新制中学校として開校、現在に至る。 史跡の説明8

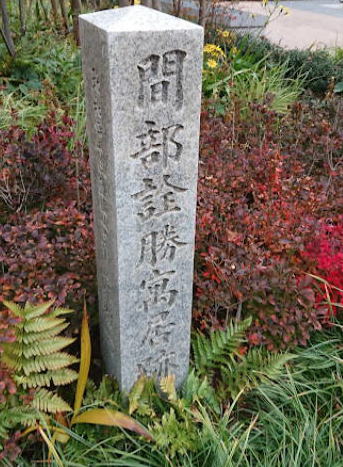

間部詮勝寓居跡

間部詮勝(まなべ・あきかつ)は江戸時代末期の大名で越前鯖江藩第7代藩主。徳川家 斉から家茂まで4代に仕え激動の時代に翻弄されながらも明治17年(1884)80歳で没す る。江戸幕府で順調に出世し(非凡な才能がうかがわれる)最終的には西丸老中まで上り 詰めた。水野忠邦の「天保の改革」に寄与し、財政を担当する勝手御入用掛けと外交を担 当する。その後外国御用取扱いを兼務し勝手掛老中に上る。 上洛し朝廷から「日米修好通商条約」の勅許を得るとともに「尊王攘夷派」を弾圧する 「安政の大獄」に井伊直弼とともに奔走する。この時期京都と江戸を頻繫に往復したので、 この地に寓居を構えた。吉田松陰は老中間部詮勝の暗殺を画策した事を白状している。その後 間部は井伊直弼と対立、免職となり、隠居・謹慎、1万石に減封された。一説によると間部が 主導権を掌握しようとしたことに直弼が反発したからという。のちに復帰するも、会津藩との 内通を疑われ再び謹慎。再度復帰し後年、子爵を賜る。明治維新になっても重い処分を受けなかったのは、事務能力の貢献が評価された向きもあったのではないかと思われる。

妙満寺跡

顕本法華宗の総本山で、康応元年(1389)日什上人により、六条坊門室町(現在の、 烏丸五条あたり)に創建される。 度々の兵火にあい市内各地を移転した後この地に落ち着き、江戸時代より400年の間

「寺町二条の妙満寺」として親しまれた。昭和43年(1968)に寺町二条から現在の岩倉の 地に移転した。 境内は桜・ツツジ・半夏生・紅葉など四季折々の花が咲き乱れ、特に本坊の「雪の庭」

は、俳諧の祖・松永貞徳が造園した「雪月花の三庭苑」のひとつであり、冠雪した比叡山 を借景とした眺望が美しい

京都市役者

昭和2年(1927)、京都市嘱託職員であった中野進一の設計、武田五一監修(京大建築 学科教授、関西建築界の父)により創建された。(昭和6年に第二期として西側庁舎が増築) 外観は「ネオ・バロック様式」を模した西洋風の建築様式であるが、細部の装飾には日 本風だけではなく、バロック、ロマネスク、イスラムなど西洋と東洋の様式が融合し、 近代建築物を象徴する一つとして評価が高い。中央塔屋の上の4本の付け柱は書道の 「毛筆」をモチーフとしている。屋上には、戦時中の高射砲台座も遺されている。